A crise global de abastecimento de potássio deflagrada pela guerra na Ucrânia foi a senha para dar novo ímpeto a um controverso projeto para minerar esse insumo crucial para o agro brasileiro no coração da Amazônia.

A Potássio do Brasil, que tem um projeto de mina em Autazes, município a 113 quilômetros de Manaus, está atualmente em conversas com ao menos três bancos de investimento – Bank of America, XP e Bradesco – para discutir a realização de um IPO em Nova York. O plano é levantar parte dos US$ 2,5 bilhões necessários para extrair o minério, confirmaram três pessoas à reportagem.

Paralelamente, a empresa tem se movimentado a olhos vistos para tentar destravar o licenciamento ambiental da mina, paralisado desde 2017 por decisão judicial e sem o qual é difícil avançar na captação de recursos.

O potássio pode ser do Brasil, mas a ideia de explorá-lo, não.

A Potássio do Brasil foi criada em 2009 por uma empresa canadense com o pomposo nome de Forbes & Manhattan e que se autodenomina como um merchant bank.

O controlador do F&B é o financista canadense de origem indiana Stan Bharti, que se notabiliza há quase duas décadas por identificar projetos de mineração mundo afora, tirá-los do papel removendo os obstáculos burocráticos, ambientais e financeiros e, por fim, abrir seu capital ou vendê-los a investidores estratégicos, embolsando o lucro.

Na Bolsa de Toronto, é um criador em série das chamadas ‘junior mining companies’. O Forbes & Manhattan é o seu veículo para executar tais negócios.

Nos últimos anos Bharti já havia se aproximado do vice-presidente Hamilton Mourão. Com a deflagração da guerra, os contatos com o governo se intensificaram. Há um mês ele se encontrou com a então ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante visita dela ao Canadá para tratar do aumento do fornecimento do potássio ao Brasil.

Em 28 de março, num encontro no Palácio do Planalto fora da agenda oficial, foi a vez de Bharti conversar com o próprio presidente Jair Bolsonaro para ressaltar os benefícios do projeto e relatar as dificuldades de licenciamento.

Desde que começou a guerra na Ucrânia, Bolsonaro – que no passado foi um ácido crítico do fato de as minas estarem em mãos canadenses – tem defendido a liberação da mineração em terras indígenas sob o argumento de que o Brasil não pode depender do potássio importado.

Hoje o Projeto Autazes está em áreas próximas a terras indígenas demarcadas ou em processo de demarcação, mas não incide diretamente sobre essas terras – embora possa impactá-las – e, portanto, prescinde da liberação.

Em entrevista ao Reset, Adriano Espeschit, CEO da Potássio do Brasil e veterano do setor de mineração,confirma estar confiante que o processo de licenciamento será destravado em breve.

Há 15 dias, na mesma viagem em que esteve com Bolsonaro, Bharti aproveitou para circular no meio financeiro em São Paulo para tratar da busca de recursos para seu projeto.

Três profissionais que têm conversado com a Potássio do Brasil dizem considerar complexa a estruturação do IPO de uma empresa que ainda não obteve as licenças ambientais e está longe de entrar em produção. (Quem não se lembra do destino das empresas de Eike Batista?). Caso as obras fossem iniciadas, seriam necessários no mínimo dois anos para o início da produção.

Ao menos um dos banqueiros vê como mais viável uma operação privada. “Mas talvez o melhor momento para uma oferta pública seja este, por toda a questão atual do potássio”, diz um outro profissional, completando que a intenção da empresa é fazer um IPO no prazo de até 12 meses. “O fato de ser lá fora pode contribuir, porque há mais exemplos de projetos [chegando à bolsa].”

Mas nenhum investidor deveria querer chegar perto do negócio sem ter clareza sobre os potenciais riscos ambientais envolvidos – e a certeza de que estão devidamente equacionados. Eles vão do descarte de 100 milhões de toneladas de rejeitos ao risco de abertura de crateras depois de esgotadas as minas.

A exploração do potássio no subsolo amazônico vai colocar à prova uma ideia central para as discussões sobre sustentabilidade no Brasil: é possível encontrar um equilíbrio justo entre as necessidades estratégicas para o país e a urgência de desenvolver a economia da floresta sem desrespeitar o meio-ambiente e seus povos originais?

Vai soja, volta potássio

Numa apresentação em seu site – por conta de uma captação de US$ 50 milhões junto a investidores de varejo dos Estados Unidos e Canadá que está em curso – a companhia estima um Ebitda (lucro operacional) de US$ 700 milhões ao ano quando a mina estiver produzindo. Segundo cálculos da empresa, nesse ponto, seu valor de mercado poderá alcançar entre US$ 5 bilhões e US$ 8 bilhões, se for negociada a múltiplos semelhantes aos de outras mineradoras com atuação em potássio.

Até hoje já foram investidos quase US$ 200 milhões no projeto. Cerca de US$ 30 milhões vieram de dois grupos empresariais de Manaus: o Grupo Simões, que atua nos segmentos de bebidas, gases e veículos, e a família Benchimol, dona da rede varejista Bemol (e que guarda um parentesco distante com Guilherme Benchimol, da XP). Hoje, possuem 3% e 4% do negócio, respectivamente.

O Forbes & Manhattan propriamente aparece com uma fatia de apenas 14% da Potássio. Os outros acionistas são CD Capital (34%), fundo baseado em Londres e especializado em ativos de mineração que pertence ao First Point, e The Sentient Group (23%), fundo de private equity canadense com foco em recursos naturais.

Há um ano a empresa assinou um contrato para construção do complexo com a estatal chinesa Citic. Outro reforço de peso poderá vir com a entrada do empresário brasileiro Blairo Maggi. O bilionário da soja, controlador do grupo Amaggi e ex-ministro da Agricultura de Michel Temer, disse à Reuters em fevereiro estar interessado no projeto por meio do braço de navegação fluvial, a Hermasa Navegação.

A lógica é que as barcaças que sobem o rio Madeira até o Pará com soja e hoje retornam vazias poderiam passar a transportar o potássio na volta, direto para o Mato Grosso. Consultada sobre o formato da parceria e se envolveria participação acionária, a Amaggi disse em nota, sem mencionar a Potássio do Brasil, que avalia ‘prestar serviços na área de insumos agrícolas’.

Insumo estratégico

O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de potássio, com mais de 12 milhões de toneladas em 2021, sendo mais de 90% importados de Canadá, Rússia e Bielorrúsia. O potássio é um dos três macronutrientes utilizados massivamente na agricultura brasileira e o ‘K’ da fórmula NPK (nitrogênio, fósforo e potássio).

Em março, a invasão da Ucrânia e as consequentes sanções à Rússia fizeram o valor do cloreto de potássio atingir o recorde histórico de US$ 1,1 mil a tonelada, mais do que o triplo do valor registrado um ano antes.

A extrema dependência que o Brasil tem do insumo – ao menos enquanto alternativas até mais sustentáveis não ganhem escala – faz com que, vira e mexe, sua exploração em território nacional seja considerada uma pauta estratégica por governos.

Foi assim na segunda metade da década de 2000, no segundo mandato de Lula, quando o preço do insumo atingiu um pico, e se repete agora sob Bolsonaro.

Em 2020, o governo criou uma política de apoio ao licenciamento ambiental de projetos para a produção de minerais estratégicos, a “Pró-Minerais Estratégicos”, e incluiu a mina da Potássio do Brasil entre as prioridades.

Descoberta acidental

A descoberta do potássio na Amazônia brasileira foi acidental.

Aconteceu nos anos 70 quando a Petrobras perfurava o solo em busca de petróleo. A estatal dimensionou, então, duas reservas significativas do minério num município próximo a Autazes.

Mesmo pressionada no governo Lula a desenvolver as minas, a estatal nunca teve interesse e, em 2008, chegou a licitar as duas jazidas. Quem comprou os direitos com um lance de R$ 151 milhões foi justamente o Forbes & Manhattan, por meio da sua controlada Falcon Metals. Mas a venda acabou cancelada por pressão da então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que não queria ver o recurso estratégico na mão de estrangeiros.

A partir daí, suspeitando que havia potássio no subsolo de toda a região, o grupo requisitou os direitos minerários das imediações. Em 2010, anunciou ter encontrado potássio em Autazes – depois disso, outras duas jazidas já foram identificadas, em Itapiranga e Itacoatiara, mas ainda carecem de mais perfurações e desenvolvimento dos projetos.

Só em Autazes, a companhia estima que poderia extrair 2,5 milhões de toneladas de cloreto de potássio por ano, capacidade que poderia dobrar quando somadas as demais jazidas, perfazendo 40% da necessidade atual do insumo no país.

Se tem valor estratégico inegável, o projeto de extrair 60 milhões de toneladas do minério ao longo de mais de duas décadas traz riscos socioambientais que estão longe de ser desprezíveis – e que até agora têm sido pouco explorados no âmbito das discussões do IPO.

A empresa recebeu autorização para prospectar determinadas áreas e começou as perfurações para pesquisa minerária em 2010. Em 2015, obteve a licença ambiental provisória para operar, concedida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), um órgão estadual.

Em 2016, o Ministério Público Federal no Amazonas entrou com uma ação civil pública contra a empresa. Para o MPF, por contemplar territórios indígenas, a competência para o licenciamento ambiental deveria ser do Ibama, um órgão federal, e, portanto, a autorização deveria ser anulada.

O projeto original abrangia parte da terra indígena Jauary, ainda não homologada, mas em processo de demarcação. O MPF acusou a Potássio do Brasil de realizar a pesquisa mineral indevidamente, perfurando, inclusive, um cemitério dentro da comunidade.

Para o MPF, a licença prévia havia sido obtida irregularmente, sem levar em conta que o Brasil ratificou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que determina que os povos e comunidades tradicionais sejam consultados de maneira ‘prévia, livre e informada’ sempre que qualquer atividade possa impactar seus territórios ou modo de vida. Nos últimos anos, o atendimento a essa norma se tornou imperativo na mineração considerada sustentável no mundo todo.

Ao todo há na região 12 mil indígenas da etnia Mura, que vivem em 45 aldeias, distribuídas por 20 terras demarcadas ou em processo de demarcação.

Em 2018, pesquisadores da Universidade Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), no Rio Grande do Sul, e da Cardozo Law School, em Nova York, conduziram um estudo de caso que mapeou irregularidades e possíveis riscos às comunidades e às terras.

“A licença prévia foi irregularmente concedida. E o problema não é simplesmente estar dentro dos limites da terra indígena, mas sim o impacto sobre todo o entorno, dado o porte do empreendimento”, diz Fernanda Bragato, doutora em direito e uma das autoras do estudo.

Ela ressalta que a área onde será instalada toda a estrutura de superfície da mineradora fica a poucos quilômetros das terras indígenas e que a mina em si perpassará o subsolo desses territórios. Bragato trabalha com direitos indígenas desde 2006 e integra um consórcio de direitos humanos na América Latina que estuda especificamente os impactos da mineração.

As ressalvas e receios de algumas lideranças Mura foram captados, há dois anos, em extensa reportagem do site Mongabay.

De lá para cá, diz o CEO Adriano Espeschit, a companhia solicitou o desmembramento da área para excluir o território em processo de homologação. Com isso, afirma ele, a companhia teve que reduzir de 31 para 25 anos a vida útil do projeto – e cortou de 75 milhões de toneladas para 60 milhões de toneladas o volume de minérios que projeta extrair.

Com o processo na Justiça Federal do Amazonas instaurado, em 2017 a companhia chegou a um acordo para realizar a consulta formal aos Mura. O processo acaba de ser retomado, depois de dois anos de paralisação por causa da pandemia do coronavírus.

No dia 5 de abril, quando conversou com a reportagem por telefone, Espeschit havia passado o dia numa audiência de pré-consulta no meio da floresta, antes de retornar a uma base da empresa, onde voltou a ter sinal de celular.

Essa retomada explica – ao menos em parte – o otimismo que o executivo tem exibido quanto ao destravamento do licenciamento ambiental. “No nosso entendimento, a deflagração do processo de consulta já basta para que a suspensão seja retirada pela Justiça”, diz ele.

O MPF discorda e considera que a consulta, que prevê encontros em cada uma das 45 aldeias Mura, com quórum mínimo de 60% da comunidade, tem que ser concluída antes de o licenciamento ser retomado – e a depender do seu resultado.

Nos bastidores, pessoas envolvidas no processo relatam episódios de pressão e cooptação de lideranças indígenas.

Em novembro, a juíza do caso, Jaiza Maria Pinto Fraxe, determinou que fosse realizada uma inspeção nas localidades depois que o Conselho Indígena Mura (CIM), um dos dois conselhos que representam os indígenas no processo de consulta, protocolou uma petição em que reclamava dos cinco anos que haviam se passado na elaboração das etapas da consulta e de outras que precisam ser ‘vencidas antes da implantação do projeto’.

Para a juíza, a petição ‘demonstra que o CIM já faz clara e plena defesa do projeto antes de se iniciar até mesmo a pré-consulta, o que exige a presença da Justiça Federal no local para realizar uma inspeção judicial e identificar e pontuar esclarecimentos necessários (…)”. A inspeção foi realizada em março, mas seu resultado ainda não é conhecido.

Seja como for, o resultado da consulta não é vinculante, ou seja, nem o órgão de licenciamento e nem a empresa são obrigados por lei a segui-lo. “É uma lacuna legal. Mas não faz sentido algum realizar a consulta para ignorá-la”, diz Fernanda Bragato.

Espeschit também diz esperar que a competência do licenciamento pelo IPAAM seja confirmada pela juíza. “O Ibama já declarou, nos autos do processo, que o licenciamento do projeto não é da sua competência.” Mas o MPF segue discordando.

Outra controvérsia diz respeito à compra das áreas nas quais a empresa pretende instalar a estrutura da mina. A Potássio do Brasil informa em materiais oficiais que já comprou quase toda a área, composta por cerca de sete fazendas que seriam dedicadas essencialmente à pecuária.

Mas há relatos de ribeirinhos e outros moradores que dizem ter sido pressionados a vender suas terras nos últimos anos, como mostra reportagem do site Amazônia Real.

Grandes crateras

Na esfera ambiental, o Projeto Autazes oferece uma série de riscos.

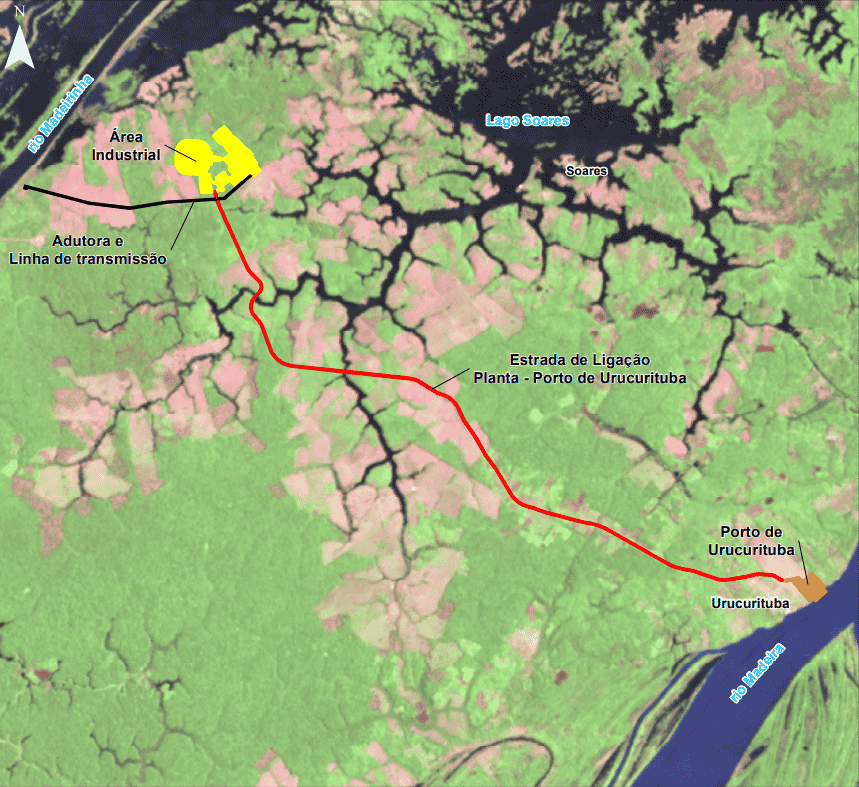

O relatório de impacto ambiental fala em possibilidade de alteração na disponibilidade de água por causa da captação no Rio Madeirinha, perda e fragmentação de cobertura vegetal, com redução de espécies de plantas e também de animais (esta última considerada de risco alto). Sem falar nas consequências ambientais – e sociais – de uma ocupação populacional que venha a se dar de forma desordenada, já que estão previstos até 5 mil empregos na fase de construção e pouco mais de mil durante a operação.

Mas dois riscos associados ao processo de mineração em si chamam a atenção de especialistas: o de afundamento do terreno acima da mina e o de salinização do solo, rios e lençóis de água da região.

Minas de potássio no mundo todo registram casos de afundamento – ou subsidência – da superfície.

O caso que se tornou mais conhecido é o da empresa russa Uralkali, localizada na região dos Montes Urais e uma das maiores produtoras de potássio do mundo.

As minas da empresa localizadas em Berezniki vêm registrando o surgimento de enormes crateras na superfície desde 1986. A maior delas apareceu em 2007 e atingiu uma dimensão de 437 x 323 metros e 100 metros de profundidade. Uma dessas crateras chegou a engolir um trem, obrigando ao fechamento da estação ferroviária local. A última se abriu em 2014, engolindo casas num bairro residencial da cidade de Solikamsk.

Existem duas maneiras de explorar uma mina de potássio. Uma delas prevê a abertura de dois poços. Num deles injeta-se água no subsolo, sob pressão, para dissolver o minério e fazer a salmoura jorrar pelo outro. Esse é o método empregado pela Braskem para extrair o salgema em Maceió (AL), que está na origem do afundamento de bairros inteiros.

Mas não é esse o método que a Potássio do Brasil planeja utilizar. Assim como na Rússia, o sistema a ser empregado é o chamado ‘convencional’. Um túnel de acesso é aberto até os depósitos, por onde desce um equipamento semelhante ao tatuzão usado para escavar os túneis de metrô.

Conforme a extração vai avançando, são criadas enormes câmaras subterrâneas – e é aí que reside o risco. Segundo o relatório de impacto ambiental do projeto, o método “exige grande controle do comportamento do teto superior, para se evitar o rompimento de leitos aquíferos superiores”.

Espeschit, CEO da empresa, diz que tal risco foi contemplado. “As câmaras são suportadas por pilares dimensionados para sustentar o peso e evitar o colapso. É uma técnica de engenharia amplamente usada no mundo todo.”

O método é o mesmo empregado nas minas da Uralkali que colapsaram.

Mas uma diferença importante entre as minas russas e as da Potássio do Brasil é a profundidade em que se encontram. Enquanto aqui as jazidas estão a quase 1 quilômetro de profundidade, lá são bem mais superficiais, entre 200 a 470 metros – o que torna a extração mais barata, mas também aumenta as chances de infiltrações de água que podem levar à subsidência.

“A infiltração de água em minas subterrâneas é sempre um risco. Mas já existem tecnologias de monitoramento e controle bem estabelecidas”, diz a geóloga Suzi Huff Theodoro, da Universidade de Brasília (UnB).

Mas o agravante no caso de Autazes, afirma ela, é que os túneis terão que atravessar as camadas que abrigam o aquífero Alter do Chão, considerado o maior do mundo em volume de água e que abrange os Estados do Amazonas, Pará e Amapá.

“Também será necessário prever o controle na área de acesso superficial aos túneis, considerando a planície de inundação do rio Madeira”, diz Theodoro.

Montanha de sal

Se durante os 25 anos de exploração da mina serão retiradas cerca de 60 milhões de toneladas de cloreto de potássio, esse volume representa apenas um terço de todo o material que será extraído no período. Os outros dois terços são cloreto de sódio e outros sedimentos.

Apenas pouco mais de 10% disso poderá ser aproveitado comercialmente, na forma de cloreto de sódio. Em outras palavras, o volume de rejeitos da mina será colossal: algo como 100 milhões de toneladas.

E surge daí talvez o maior risco ambiental imposto pelo projeto, na visão de geólogos e também de investidores.

Uma saída seria levar o cloreto de sódio para o mar e dissolvê-lo na água já salgada. É o método usado, por exemplo, na mina de potássio operada pela Vale em Sergipe.

Outra opção estudada pela empresa foi fazer a deposição total em pilhas secas de 30 metros de altura sobre a superfície. Essas montanhas de dejetos ocupariam uma área equivalente a 200 campos de futebol, segundo cálculos que constam no relatório de impacto ambiental (feitos antes de a empresa reduzir a estimativa de vida útil do projeto).

A Potássio do Brasil optou por uma terceira via que procura reduzir o risco de dano ambiental: devolver esse rejeito para as cavidades abertas no subsolo. Com isso, além de reduzir a quantidade de rejeito em 90%, as câmaras também são preenchidas, contribuindo para mitigar o risco de colapso.

Mas, explica Espeschit, esse retorno do material só poderá ser feito quando houver cavidades já esgotadas. “Nós estimamos que a partir do sexto ano teremos câmaras liberadas. Até lá, o rejeito fica na superfície”, diz.

O armazenamento em superfície, ainda que em menor quantidade, preocupa especialistas e comunidades. Especialmente por se tratar de uma região extremamente úmida e de grandes chuvas.

“O risco é que esse material vai ser lavado pela chuva e vai para algum lugar. Pode comprometer o ecossistema aquático se não for devidamente estocado e é um processo extremamente caro”, diz a geóloga Suzi Huff Theodoro.

O CEO da empresa diz que o material ficará totalmente isolado do solo, já que as pilhas serão impermeabilizadas em sua base, como se fosse uma piscina, com a devida coleta e destinação da salmoura. O relatório de impacto fala no bombeamento dessa água para lençóis bastante profundos e que já seriam naturalmente salgados.

Desenvolvimento sustentável?

Como em qualquer projeto dessa magnitude, os riscos socioambientais estão de um lado da balança. Do outro estão os ganhos econômicos previstos para os empreendedores e investidores – e, claro, para o governo. Estes, se bem empregados, na teoria levam desenvolvimento à região.

O prefeito de Autazes, Anderson Cavalcante (PSC), já declarou reiteradas vezes que, se o projeto sair, o município fica rico. Cavalcante esteve, a convite da Potássio do Brasil, na comitiva que se reuniu com a então ministra Tereza Cristina em Ottawa, no Canadá, em março.

Jório Veiga Filho acaba de deixar o cargo de secretário de Desenvolvimento do Estado do Amazonas e se diz a favor do projeto. “Se não encontrarmos maneiras de aumentar o PIB do Estado, teremos mais pessoas abaixo da linha da pobreza. Tanto a extração do potássio quanto a de gás natural demandam quase nenhum desmatamento”, disse ele ao Reset.

O PIB do Estado está na casa de R$ 120 bilhões, e estimativas indicam que o faturamento anual da mina de Autazes poderia equivaler a 5% disso.

“Temos um Estado em que 97% da floresta está preservada e com uma possibilidade de mudar de vida, que precisa diversificar sua matriz econômica. Se o Amazonas partir para o agro, ninguém mais segura”, completa, argumentando que a Zona Franca de Manaus vive sendo ameaçada e que a saída está no turismo, na bioeconomia e na mineração responsável.

A ressalva que faz é que o projeto precisa de boa governança e uma fiscalização permanente que se estenda além do período de exaustão da mina.

“Como geóloga e cidadã brasileira, considero legítima a exploração do potássio, desde que exista segurança ambiental e para as populações diretamente impactadas pela atividade. Mas acredito que essa é uma decisão estratégica que deve ser plenamente discutida pela sociedade brasileira,” diz Suzi Huff Theorodo. “É preciso colocar na balança o que é mais importante: proteger e preservar a cultura dos povos ancestrais e os recursos ambientais da Amazônia ou privilegiar setores específicos.”

(Colaborou Débora Sögur-Hous)