MANAUS – A fabricante de ingredientes culinários da floresta amazônica Manioca, o marketplace de artes indígenas Tucum e a empresa de logística fluvial NavegAM são três candidatas a mapinguari.

Assim como o unicórnio no mundo das startups, a preguiça gigante é um animal mítico dentro da cultura indígena e seria uma representação mais adequada dos negócios nascentes da região.

Para além de faturamento e valor de mercado, essas empresas buscam impactar a vida de milhões de pessoas e conservar a floresta, diz Mariano Cenamo, CEO da Amaz, aceleradora de impacto que conta com essas empresas no portfólio.

Ainda falta muito para que sejam avaliadas em US$ 1 bi, como os unicórnios do Vale do Silício, mas as três são exemplos raros de startups locais que passaram pela arrebentação inicial e alcançaram feitos que ainda são um sonho para a maioria dos empreendedores da floresta: encontraram um modelos de negócio, organizaram minimamente a casa, captaram recursos de investidores e têm um norte a seguir.

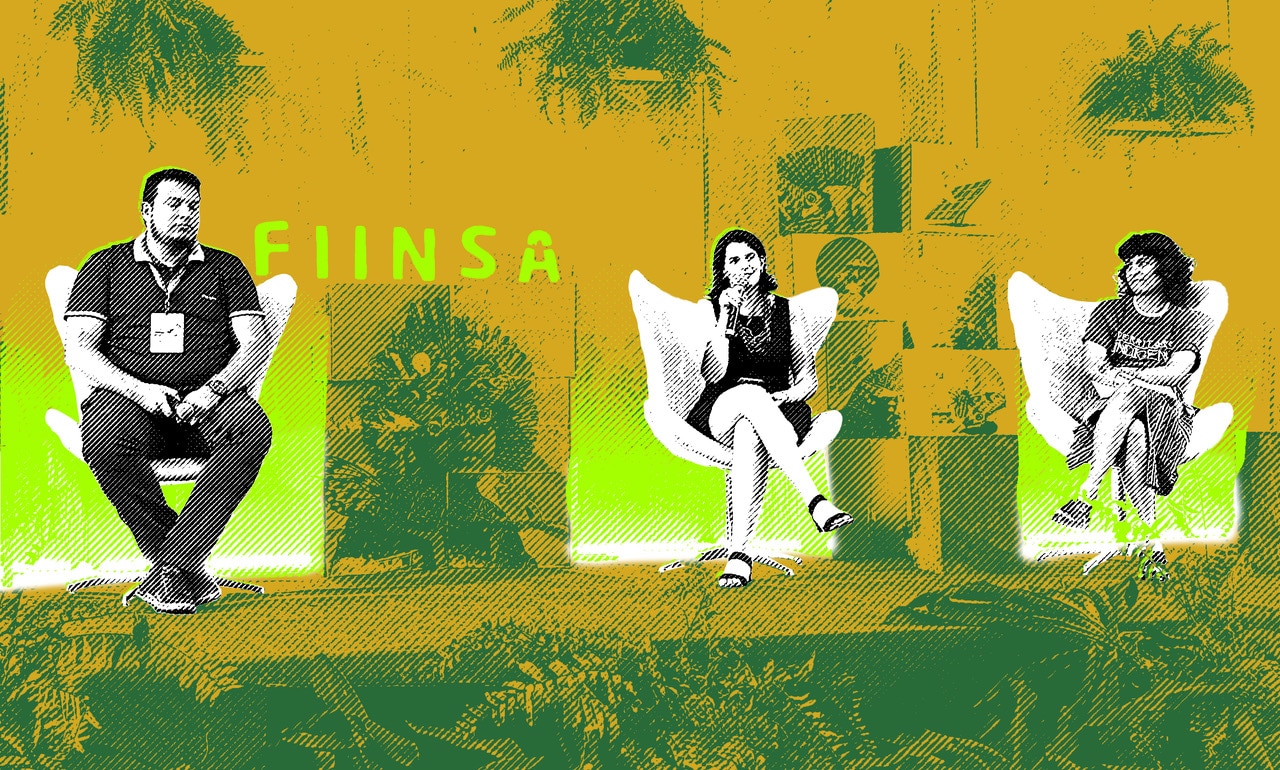

Ainda não dá para dizer que a vida esteja ganha. Os fundadores das três empresas compartilharam seus aprendizados e (muitas) dores com uma plateia de empreendedores ávidos por trilhar caminho semelhante. Eles falaram no Festival de Investimentos de Impacto e Negócios Sustentáveis da Amazônia, o Fiinsa, que está em sua segunda edição.

Capital alinhado a impacto

Nascida em Belém, Joanna Martins (ao centro) cresceu desconectada da floresta. Filha e neta de pessoas ligadas à culinária amazônica, ela só decidiu fundar a Manioca, em 2014, depois de morar cinco anos em São Paulo e perceber o quanto os alimentos da região eram desconhecidos e exóticos para o resto do país.

Hoje a Manioca beneficia e comercializa 30 produtos diferentes, de 20 ingredientes da floresta – de molhos e temperos a geleias, nozes e sementes. Quase metade dos 30 fornecedores são agricultores familiares, a quem a empresa dá capacitação e acesso a tecnologia. Com 30 colaboradores, faturou R$ 1 milhão em 2021 e deve chegar a R$ 2 milhões este ano.

Já passou por três rodadas de investimento, duas da Amaz e uma do Amazon Biodiversity Fund (ABF), da gestora francesa Mirova. Dito desta forma pode parecer fácil, mas Martins diz que não é assim.

“Primeiro que aqui na região não estamos acostumados a acessar capital. Talvez pela distância do resto do Brasil, a gente sempre se virou com o que tem. Então essa lógica do investimento precisa ser trabalhada”, diz ela.

Depois que o dinheiro familiar inicial secou e já convencida de que precisaria buscar investimento para ‘ser grande’, ela se deparou com uma segunda dificuldade.

“Antes de a gente se reconhecer como um negócio de impacto, olhávamos para o mercado e pensávamos que ninguém entenderia quando a gente falasse em reduzir o retorno financeiro para fazer investimento social e ambiental.”

Mesmo fundos de impacto, diz, não conhecem a realidade amazônica, o que demanda uma sensibilidade de ambos os lados para negociar. “Falar de gestão, de números, nada era simples. Porque a gente empreende na paixão.”

Fazer a primeira projeção de faturamento para dez anos tomou um ano dos sócios e ‘foi doloroso demais’. Como projetar a venda de 30 toneladas de tucupi em três anos sem ter certeza?

“Mas foi importante para entender onde a gente queria chegar. Eu quero vender 30 ou quero vender 2? No final, o investidor quer saber onde você quer chegar para decidir se faz sentido para ele entrar nesse barco.”

Embora num segmento de negócios completamente distinto, a NavegAM enfrentou dores semelhantes ao buscar capital para crescer.

De base tecnológica, a empresa primeiramente desenvolveu uma solução para que as embarcações, que são a espinha dorsal do transporte na região, pudessem automatizar a venda de passagens. Hoje em dia tem também um sistema de gerenciamento de entregas, conectado a uma rede de entregadores. Faz mais de 1000 fretes por dia e deve faturar R$ 3,5 milhões este ano.

“Fazer projeção financeira me tira o sono até hoje”, diz o fundador e CEO Geferson Oliveira (na foto, à esquerda), formado em computação. “O investidor precisa ter um olhar diferenciado para startups da região norte, para aquelas que estão preocupadas com a Amazônia”, diz ele, que já chegou a recusar um aporte de mais de R$ 3 milhões porque o investidor queria crescer a qualquer custo e não entendia o impacto que a empresa queria gerar.

Impacto que não se vê

“Quando um colar de tucum está sendo feito dentro da Terra Indígena Sete de Setembro, naquela caminhada que a artesã faz dentro do mato [para coletar a semente], ela está fazendo o monitoramento do território. Ela tá fazendo manejo daquela floresta, daquele tucum. Está fazendo a limpeza do mato da trilha, vendo se a terra não está sendo invadida. Esse é um impacto impossível de medir na totalidade”, diz a carioca Amanda Santana (à direita na foto), fundadora da Tucum Brasil.

O marketplace revende os produtos de 40 organizações, de 89 povos indígenas, num total de 3 mil artesãos – 83% deles, mulheres. Tudo baseado num relacionamento com as comunidades que Santana construiu pessoalmente ao longo de anos e que, talvez, seja o maior ativo do seu negócio.

Com auxílio da Amaz, fez uma estimativa de que, de forma indireta, consegue ajudar a conservar mais de 3 milhões de hectares de floresta ao gerar renda para quem vive nos territórios.

Com um faturamento de R$ 600 mil no ano passado e comercializando produtos artesanais que são únicos, a Tucum é, entre os três negócios, aquele que mais sofre para escalar.

“Minha maior dor é o capital de giro. Porque trabalho com mulheres da floresta, não posso comprar delas a prazo. Tenho que pagar à vista. A consignação de produtos, como outras empresas fazem, é muito prejudicial para elas”, diz.

O cuidado com as comunidades custa alto à empresa. “Estamos na Amazônia, então, a mercadoria leva um mês para chegar ao cliente e esse cliente parcela o pagamento em seis vezes. Estou estagnada em 40 grupos, mas já poderia estar trabalhando com 60.”

Depois de receber um aporte da Amaz para aceleração em 2020, a empresa passou o ano de 2022 estruturando o planejamento estratégico e começou a correr atrás da sua primeira rodada de captação.

“Eu tenho uma certeza grande de que esse investidor precisa entender que está investindo em impacto, não em retorno financeiro [apenas].”

Santana vai além e fala em “descolonizar” as teses dos investidores. “A lógica de investimentos é colonizadora, exploratória. A gente precisa investir na Amazônia, na diversidade que está aqui. A floresta não para de pé sem as pessoas que estão dentro dela.”

Marketing amazônico

Para negócios como Tucum e Manioca, além de outros desafios, como de logística e de formação e retenção de equipe (já que muitos dos profissionais da região acabam preferindo seguir carreira no Sudeste do país), há a dificuldade adicional de criar mercado para seus produtos.

“Estamos em grandes redes de supermercado, como Pão de Açúcar, St. Marché. Mas não adianta estar lá, as pessoas precisam querer comprar os produtos”, diz Joanna Martins, da Manioca.

O sucesso mundial do açaí, que permitiu que negócios em escala fossem criados em torno do ingrediente (a ponto de gerar uma ‘açaização’ desordenada em algumas porções da floresta), não é fácil de replicar.

A Manioca não parece estar atrás do seu açaí, mas Martins diz que o investimento em marketing dos produtos da Amazônia precisa acontecer e, de preferência, de maneira coletiva, porque é algo que tende a beneficiar múltiplos negócios.

* A jornalista viaja a convite do Fiinsa